2019/03/20

『昔の携帯電話』は大きかった・・・

な~んて話を聞きますが、トランシーバーもやっぱり大きかったのね~

500mlサイズのペットボトルと比べてもこの通り^^;

ナショナル公共用トランシーバー RJ-380P

製造年は昭和56年・・・

性能はどうだったのかな~

アンテナも驚異的な長さまで延びるし^^;

電池が液漏れしてて緑青が出ちゃってたけど

交換すればまだ使えるのかなぁ・・・

2019/03/19

信濃町消防団では、

毎年4月29日に出初式を行っております

信濃町役場から古間グラウンドまで市中行進をし

会場では式典、表章、一斉放水等を行っております

****************************

ラッパ隊を先頭に整列

出発前は和やかな雰囲気^^

ラッパ吹奏に合わせ市中行進開始

古間商店街を通過、旧北国街道です

行進には、町内の消防車両も全て参加しています。

=式典会場、古間グラウンドにて=

観閲の様子↓

操法披露↓

表章式の様子↓

迫力の一斉放水↓

****************************

消防団出初式は一般の方も見る事ができます。

お子さんと一緒に遊びに来て下さいネ^^

(例年の流れ)

市中行進は朝8時頃出発

信濃町役場→国道へ入り82銀行前を通り古間方面へ

古間神社前交差点を曲がり、古間商店街を通り古間グラウンドへ

一斉放水は式典の最後に行われます

一斉放水が終わると解散になります。

2019/03/19

信濃町消防団では毎年ポンプ操法大会を実施しております

町大会で優勝したチームは、信濃町を代表して

長野市、上水内郡の大会『長野消防協会ポンプ操法大会』へ出場。

さらにこの大会で優勝すると県大会へ進む事ができます

*****************************

◎平成21~25年までの大会の様子

平成21年までは、現在の活動服ではなく

消防団の服装は法被でした

◎平成26年 =県大会出場へ=

町大会にて第三分団として初のW優勝

ポンプ車の部・小型ポンプの部、各部門で協会大会へ出場

ポンプ車操法の部で優勝し、県大会へ進出

県大会は大町市で開催されました。

県大会では入賞は叶いませんでしたが

第三分団として貴重な経験をさせてもらいました。

◎平成27年~

記事は割愛させて頂きますが、

変わらず楽しく真剣に頑張ってます(笑

2019/03/19

信濃町では、毎年『防災の日』に合わせて

総合防災訓練を実施しています

消防団では、消防車での広報(避難準備・避難勧告)

避難してきた住民の皆さんの誘導

火災を想定した走行訓練(緊急走行) の訓練の他

避難場所へ集まって頂いた住民の皆さんへ

災害発生時の対処法

消火器の使い方・消火栓の使い方の説明などを行っています。

近年はゲリラ豪雨等による土砂災害に対しての

訓練も行っております。

******************************

◎平成29年の総合防災訓練の様子

平成29年9月3日(日)

洪水・土砂災害を想定した内容で訓練を行いました

地域の方にあっては、第一次避難場所として

まずは、お住まいの地区公会堂へ避難、続いて

指定避難場所へ移動と言う流れで実際に避難をして頂きました

指定避難場所では、日赤奉仕団による炊き出し

防災関連メーカーの展示など、色々な団体も参加して行われました

今回の防災訓練では、住民の方に参加してもらう机上訓練も体験

住んでいる地区で、どの様な危険箇所があるのか

過去にどの様な事が起ったなどを地図に落としてもらいます

筆者が担当したグループは、平成7年豪雨で被害が大きかった

地区と言う事で、当時の様子など実際に体験された方の話や

当時、消防団員だった方の話など色々と聞く事が出来ました

当時団員だった方の話で印象的だったのは

『避難したがらない人』が何人かいたって事でしょうか

連れ出すのに苦労したそうです・・・

古間地域にあっては、多くの被害が出た昭和60年の豪雨災害

平成7年豪雨災害、平成21年豪雨、

柴津~荒瀬原にかけて被害の大きかった平成22年の

豪雨災害など、度々被害が発生する場所でもあります

昭和60年、平成7年の豪雨災害後、古間地域にあっては

当時とは大きく変わりました

今まで田畑だった所が埋め立てられ、大きなお店が立ち並びました

北信五岳道路が通り、道の流れも変わりました

その後は当時に匹敵するような豪雨災害にはなっておりませんが

災害が発生しやすい地形と言う事は変わりません

今回の訓練が生かされる場面が無いのが望ましいのですが

もしもの時のために、まずは家族で避難方法など話合いをしましょう

******************************

◎平成25年9月7日

地震総合防災訓練の様子(重点地区・・・古間)

古間地区をメイン会場にして信濃町地震総合防災訓練が行われました

今回の防災訓練では、過去に行われた訓練形式とは違い

避難会場へ移動する前に、一度各地区の公会堂等に集まってもらい

そこから集団で移動すると言う形でした。

この方法は、東日本大震災発生後に栄村周辺で発生した

長野県北部地震の時、栄村の方が実戦した避難方法です。

まず地区と言う最小単位で集まる事で、

『誰がいないのか』『要援護者はどうなっているのか』等々を

早い段階で把握する事ができ、その後の活動がスムーズになります

災害の内容、規模によっては臨機応変に対応しなければいけませんが

こういった避難方法もあると言う事で

今後、地区の話し合いの場などを利用して周知して頂ければと思います

◎メイン会場の様子

=消火器体験=

実際に火を付けて消火器体験をしました

大人以上に子供達に大人気?? 女の子も頑張ってました

=消防署員による心肺蘇生法とAEDの講習=

三角巾を使った応急手当の方法の講習

この他にも、非常食の炊き出し訓練、役場給水車での配給訓練など

色々な関係団体の協力により、無事に終了する事が出来ました。

メイン会場以外では、各集会センターにおいて

消火器・消火栓の使い方の講習会を行いました。

山に囲まれた長野県は比較的台風の影なども受けにくいですが

近年は雨の降り方も突発的な豪雨になる事が増えた様にも感じます

『自分の所は大丈夫!』ではなく、『自分の所は大丈夫?』

から、始めてみましょう

防災週間を防災習慣へ

日頃から防災意識を持ちましょう

2019/03/19

信濃町消防団では毎年、秋の全国火災予防運動に合わせて

総合演習を実施しています。

総合演習では、山林火災を想定し、

出動から現場到着までの走行訓練

遠方へ水を送る中継送水訓練を行っています。

現場に到着したら速やかにホースを次の車両へ繋ぎます

メーターを見ながらの水圧調整

第三分団でも独自に中継訓練を行っております。

******************************

2008年に行われた防災訓練では、

飯綱町との境界付近の山林から出火したと想定し、

信濃町消防団だけではなく、

飯綱町消防団、長野市消防団(豊野)で合同訓練を行いました

また県の防災ヘリコプターも訓練に参加しました

地域交流センター(旧古間小学校)のグラウンドが発着場所でした

2019/03/19

平成30年3月4日(日)

信濃町消防団主催の団員研修会が行われました

この研修会は2年に1回行われております

今回の内容は、ゲートキーパー研修・健康管理について

中継送水の基礎知識、規律訓練を実施

最初に行われたゲートキーパーについては

町の保健師さんによる講話、3月は自殺予防月間と言う事で

それに合わせて行われました。

過去には認知症サポーターの内容も行われましたが

消防団員として身近な存在だからこそ

知っておいて欲しい事なんだと感じますね

・・・講習会・規律訓練の様子・・・

2019/03/19

2015年10月

地域内の高齢者宅防火訪問(火防巡視)。

第三分団管内にある20の自治会のうち、

3つの自治会を対象に、

民生委員さんのご協力をいただき実施しました。

鳥居川消防署のご協力で作成した「火災予防呼びかけチラシ」と

119番通報カードを持って、各家庭を訪問し、

火災予防を呼びかけさせていただきました。

希望された方には、実際にお邪魔して室内点検も。

消防団が訪問させていただき、期限切れの消火器の相談や、

住宅用火災警報器の設置場所の相談、等々、

いろいろとニーズがあることが分かりました。

消防団は地域とのつながりの強さが最大の強みだと思っています

顔が見える関係は、日常生活での安心感につながっている。

もちろん、火災や災害時の活動もありますが。

消防団活動の広域化で、その強みが失われているのが現状です。

こういう活動を

日頃の活動と抱合せで行えたら良いなと感じるところです。

2019/03/19

信濃町消防団では、

春と秋に行われる全国火災予防運動のほか

毎年4月の上旬に

信濃町春の火災予防運動を実施しております。

◎春の全国火災予防運動 .

3月7日は『消防記念日』です。

1948(昭和23)年、「消防組織法」が施行明治以来消防は警察の所管とされていたが、

これにより、条例に従って市町村長が消防を管理する「自治体消防制度」となり

各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を

設置することが義務附けらました。

春の火災予防運動は3月1日から3月7日

総務省消防庁から示される全国火災予防運動実施要綱に基づき、

各自治体がそれぞれの特殊性を考慮して実施しています。

この運動は、火災が発生しやすい気候となる時季を迎えるに当たり、

火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、

高齢者等を中心とする死者の発生を減少させ、

財産の損失を防ぐことを目的としています

◎秋の全国火災予防運動 .

秋の火災予防運動は11月9日から11月15日

(開始日の11月9日は、 『119番の日』に因んだもの)

総務省消防庁から示される全国火災予防運動実施要綱に基づき、

各自治体がそれぞれの特殊性を考慮して実施しています。

◎住宅用火災警報器 .

新築住宅については、火災警報器の設置が義務付けられています。

既存住宅についても、各市区町村の条例によって平成23年までの間に

順次義務づけの施行が予定されています。

皆さんの生命と財産を守るためにも、

まだ設置していないご家庭ではぜひ早めに取り付けてください

東京消防庁HPより・・・つけましたか?住宅用火災警報器

強引な営業や購入に関して不安を感じたら、

その場で消防署や警察署に連絡してください。

◎ 家庭用消火器点検の日

毎年1月19日は『1』と『19』で『119』となる事から

平成3年に『家庭用消火器点検の日』としました

◎消火器の自己点検

1・製造年数から何年経過していますか?

2・安全ピンはついていますか?操作レバーは変形していませんか?

3・キャップはゆるんでいませんか?

4・容器にサビや変形などはありませんか?

5・ホースに詰まりやひび割れはありませんか?

6・圧力ゲージのついているものは、

圧力を示す針が規定値内(緑色の範囲)にありますか?

消火器は鉄製容器のため錆びる事があります

直射日光の当たらない湿気の少ない場所や

雨水のかからない場所に設置しましょう

また、目のつきやすい位置に置く事も大事です

消火器は毎年1回以上の点検をしましょう

消火剤は概ね5年を目安に詰替えして下さい、

年数の経ち過ぎた消火器は詰替えする事もできません

使用期限内であっても、

変形や顕著な錆び・腐食が見られる消火器は使用しないで下さい

老朽化した消火器、異常が発見された消火器は、

消防訓練も含めて絶対に使用しない様にして下さい

過った使い方により破裂等の事故が発生する場合があります

◎悪質な訪問販売にご注意ください

消防職員や役場職員を名乗り『詰替え料金』『廃棄料金』などの名目で

高額な請求をする悪徳業者がいる様です

また電話により販売・詰替えを促す場合もあります

訪問販売では相手の身分を確認し、

安易に契約を交わさない様にしましょう

その他詳しい事例などは国民生活センターHPを参考にして下さい

消火器の廃棄等につきましては販売元、または製造元にご相談下さい

自治体によっては相談窓口もございますのでお問い合わせ下さい

2019/03/19

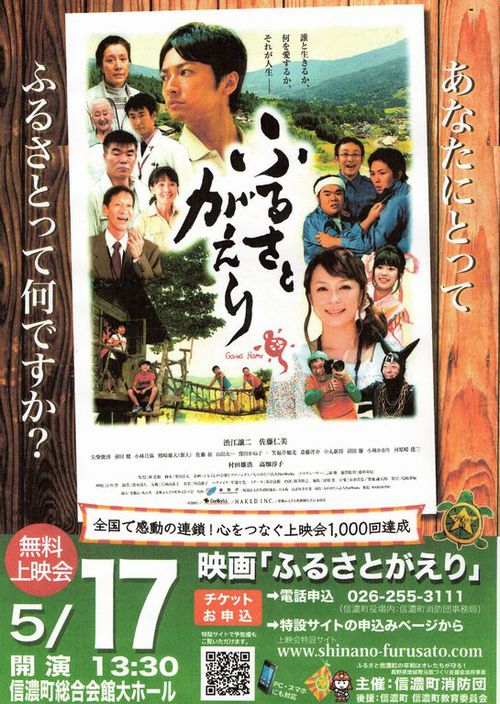

2015年5月17日

信濃町消防団主催の映画鑑賞会が行われました

また、鑑賞会翌日には、信濃小中学校にて

9年生を対象に鑑賞会を行いました。

この映画を鑑賞した事で、今まで以上に

ふるさとについて考えるきっかけになれば幸いです

映画『ふるさとがえり』公式サイト ←コチラをクリック

2019/03/19

第三分団では定期的に消防車の点検や

各地区に設置されている消火栓・防火水槽など

消防施設の点検を行っています

=分団合同訓練の様子=

消防車・小型ポンプの点検を兼ね、

誰でも機材を扱えるよう訓練も行っております

=消火栓・防火水槽の点検=

消火栓の点検では、設備に不具合が無いか

収納機材(ノズル・ホース等)の確認の他

損傷のある物は交換する作業を行っています。

また、冬期間は埋没した消火栓、

防火水槽の除雪作業を行っております。