2019/04/02

******************************

2019年度全国統一防火標語

『ひとつずつ いいね!で確認 火の用心』

平成31年4月8日~14日は信濃町春の火災予防運動

期間中は朝7時と夜7時に屋外スピーカーによる広報と

夜8時に消防車による警戒を行います

また不定期ですが夜8時に火の見櫓のサイレンを鳴らします

お近くの方は音が大きく聞こえますが

ご理解とご協力をお願いいたします。

この運動は火災が発生しやすい気候となる時季を迎えるに当たり

火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、

財産の損失を防ぐことを目的としています

春は空気の乾燥や、強い風が吹く事もあります

火の取り扱いには十分以上に注意をお願いいたします。

今年は例年以上に雪解けも早く、枯れ草が多く見られます。

空気が乾燥し、風の強い日も多くなります。

野焼き等には十分以上に注意をお願いいたします。

******************************

信濃町消防団第三分団は、

主に古間地区・富濃地区・荒瀬原地区を担当しています

また分団内で4つの班に分かれており、各地区に詰所があります

★古間班⇒古間区内

★柴津班⇒諏訪の原・針の木・水穴・柴津

★舟岳班⇒舟岳・戸草・東町

★荒瀬原班⇒荒瀬原・土橋(飯綱町・中野市の一部を含む)

信濃町消防団がどのような活動をしているのか?

第三分団がどのような活動をしているのか?

その他、配備されている車両(古い車両)などの情報は

右側メニュー欄よりご覧頂く事が出来ます。

消防団への入団等に対するお問い合わせは信濃町役場総務課まで

または、地元の消防団員までお気軽にお聞きください。

2019/03/21

2013年8月7日

ヤフーニュースより 溺れかけている人 どう気づく?

(今回の記事は掲載期間が切れても見れる様に全文を記載させて頂きます)

*****************************

水の事故は静かに起きる

ニューズウィーク日本版 8月7日(水)18時24分配信

ドラマチックに助けを呼ぶのは映画の中だけ。

騒いでいた子供が静かになったら要注意

ザブン! そのフィッシングボートの新米船長は、

突然海に飛び込むと、ビーチに向かって一直線に泳ぎ始めた。

「あの船長、君が溺れていると思ってるんじゃないかな」と、

夫が妻に言った。 そして「大丈夫ですよー!」と叫ぶと、

手を振って「来なくていい」と合図した。

それでも船長は懸命に泳ぎ続けている。「どいて!」

あっけに取られる夫婦をよそに、元ライフガードの船長は

夫婦の3メートルほど後ろで溺れかけていた9歳の少女を助けた。

ようやく水面に顔を出した少女は、

初めて「パパ!」と声を上げて泣き出した。

なぜ父親はたった3メートル後ろで娘が溺れているのに気付かず

15メートル離れた船の上にいた船長は気付いたのか。

元ライフガードの筆者に言わせれば、こうしたことは決して珍しくない。

たいていの場合、人が溺れるときは静かなものだ。

テレビや映画で見るような大声で助けを求めたり、

誰かに手を振ったり、派手にバシャバシャと音を立てることは

めったにない。

実際、水の事故は15歳以下の子供の事故死で

2番目に多い原因(1番は交通事故)だが、

その半数は親から約25メートル以内で起きるといわれている。

静かに溺れる5つの理由

人間は溺れかけると、窒息しないように

「本能的な水溺反応」と呼ばれる行動を取る。

これを最初に提言したフランセスコ・A・ピア博士は、

米沿岸警備隊の機関誌オン・シーンで次のように説明している。

1)ごくまれな場合を除き、溺れかけている人は助けを呼ぶことができない。

呼吸器官は呼吸を最優先するようにできており、

発声は二次的機能にすぎない。

従って満足に呼吸ができないなら声は出せない。

2)溺れかけている人は、顔が水の上に出たり沈んだりを繰り返す。

顔が水から出ている短い時間は、息を吐き、

酸素を吸い込むのに精いっぱいで、

声を出す前にまた沈んでしまう。

3)溺れかけている人は手を振って助けを求めることができない。

人間は溺れかけると、本能的に両腕を水平に広げて水をかき、

体のバランスを取ろうとする。

そうすることで顔を水の上に出し、呼吸しようとするからだ。

4)溺れかけている人は自分で腕の動きをコントロールできない。

水中でもがいている人がその動きを自分の意思でストップして

手を振ったり救援者のほうに移動したりするのは生理学的に不可能

5)本能的な水溺反応を示している間、

その人の体は水中で垂直の姿勢のままで、足は効果的なキックができない

。このため溺れ始めてから20秒~1分で体は水中に沈み始める。

では、大声で助けを求めている人は放っておいても大丈夫かというと、

そうとも限らない。ただ、この段階では水中で疲れ切っている状態なので、

必ずしも溺れるわけではなく、自力で難を逃れられる場合もある。

沖釣りやクルージングに出かけたとき、

仲間が海に飛び込んで平気そうな顔をしていても、

よく観察する必要がある。

溺れかけているのに、そうは見えないことはよくある。

ただ足をバタバタさせて船を見上げているようにしか見えないのだ。

では溺れかけているのか、そうでないかを確かめる方法はあるのか。

もちろんある。

「大丈夫?」と声を掛けることだ。

相手が答えられるなら、おそらく大丈夫。

ぼんやりこちらを見ているだけなら、

30秒以内に助け出す必要があるかもしれない。

子供を海やプールに連れて行く親には、もっと分かりやすい方法がある。

水遊びをしている子供はキャッキャと声を上げるもの

静かになったら要注意だ。

面倒がらずに子供の近くに行って理由を確かめよう。

(ニューズウィーク日本版7月30日号掲載)

マリオ・ビットーネ(元米沿岸警備隊員、水上安全の専門家)

2019/03/21

信濃町消防団第三分団

古間班 消防ポンプ自動車

平成26年1月15日、信濃町より貸与

AT限定免許にも対応できる様、AT車を導入

(2017年より、準中型免許対象)

************************

古間班の旧車両 (旧 古間分団)

平成7年9月~平成26年1月まで

************************

************************

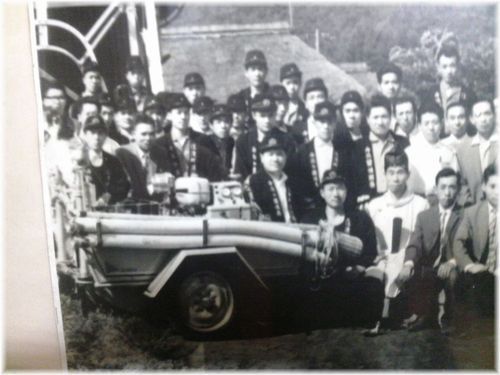

当時は6人で行う操法だった様です

詰所に残されていた8mmフィルムからの画像です

YOU TUBEで、デジタル化した動画もアップしております

「6人操法」で検索可

************************

古間神社の鳥居前で撮影された様子(年代不明)

************************

行善寺の鐘の前で撮影?(年代不明)

2019/03/21

信濃町消防団第三分団

柴津班 可搬ポンプ積載車

平成24年3月 信濃町より貸与

*************************

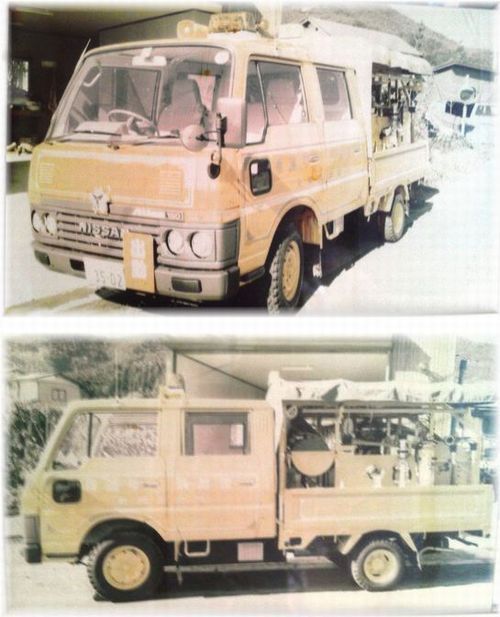

柴津班の旧車両 (旧 柴津分団)

平成2年9月~平成24年3月まで

*************************

昭和59年~平成2年9月まで

*************************

2019/03/21

信濃町消防団第三分団

舟岳班 可搬ポンプ積載車

平成26年10月~

荒瀬原班の車両更新に伴い,荒瀬原より移設されました。

****************************

舟岳班の旧車両 (旧 舟岳分団)

****************************

(年代調査中)

****************************

(年代調査中)

2019/03/21

信濃町消防団第三分団

荒瀬原班 可搬ポンプ積載車

平成26年(2014年)10月14日、信濃町より貸与

*************************

荒瀬原班の旧車両 (荒瀬原分団)

この車両は更新に伴い、舟岳班へ移籍されました。(2014.10)

*************************

(年代調査中)

2019/03/21

2019/03/21

第三分団には3村合併前の古間村時代のもの

また戦前から残っている資機材などもあります

今回はその一部を紹介します

==腕用ポンプ==

画像は昭和11年の物(古間村柴津部 2台)

また、他にも荒瀬原に1台(推定年代大正~昭和初期)

明治33年の腕用ポンプ1台と、計4台の腕用ポンプが残っています。

==らく車(ホースカー)==

==麻ホース(サーキュラーホース)・筒先==

現在のホースは内側にゴム膜が貼られていますが

当時は麻(布)だけでつくられたホースでした(1950年製のホース)

腕用ポンプ用のホースも数本だけ残っております。

*****************************

今回上記に紹介した資機材は、平成26年3月15日に放送された

NHKドラマ『東京が戦場になった日』の撮影に使われました。

(NHK美術担当者さんより依頼があり、

信濃町消防団本部の了承を得て貸し出しました

また、貸し出しによる謝礼等は一切頂いておりません)

実際に放映されたシーン

(NHKドラマ担当者さんに放映画像の使用許可を得ていますが

俳優さんの顔は肖像権等の関係で画像処理を行っております)

当時、貸し出しについて申し込みがあった際に

術担当者さんから聞いた話では、当時のらく車については

使える状態で残っているのは全国的にも珍しいのだそうです。

この様な機会でもなければ、

そのまま器具庫に置きっぱなしだったかもしれません・・・

この事から第三分団では、貴重な資機材を後世につなぐため

平成26年4月に開館する古間支館(旧古間小学校)へ

今回撮影に使われた資機材を寄贈しました。

また、撮影に使われた資機材以外にも古間村当時の分団旗や刺子

戦時中に発足された警防団の看板等もあるため

今後公民館担当者と相談しながら保存できる様にしていく予定です。

2019/03/20

筆者の自宅にあった古い写真に

火の見櫓の写っている1枚がありましたので紹介

今から55~60年位前のお稚児行列の風景

場所は信濃町消防団古間班の詰所近くの五差路です

当時は木製の火の見櫓でした

現在は櫓を支えていた支柱だけ残っております

***************************

詰所にあった写真より・・・

古間にある行善寺入り口に設置されていた火の見櫓

かなり大きく、道をまたぐ様に設置されていました

(平成に入り撤去)

今の様に携帯電話も無い時代、火の見櫓は望楼とも呼ばれ

火災が発生していないかを、常に見張っていた事もあったそうです

****************************

=現在の火の見櫓=

火の見櫓から見える景色

現在は望楼としての役目は終えて、

上に登る事はほとんどありません・・・

が、上には古い火の見櫓から引き継がれた半鐘が残ってますよ^^

2019/03/20

消防団と消防本部(消防署)の違いは?

「消防組織法」では「市町村はその区域における消防を

十分に果たす責任を有する」と規定されており

同法第9条で、市町村の消防機関として

「消防本部」「消防署」「消防団」の全部又は一部を

設けなければならないと定められています。

違いを簡単に説明すると・・・

☆消防本部・消防署・消防局など☆

消防事務に従事する専門職員(消防吏員)を擁する常設の消防機関です。

消防本部は、市町の消防事務を統括する機関で、

人事、予算、消防の企画立案等の事務を行います。

一方消防署は、消防活動の第1線の活動部隊としての役割を果たし、

火災、災害及び救急救助活動に出動するとともに、

火災予防活動に従事します。

☆消防団☆

消防団は、地域の有志の人々によって組織されおり、

義勇的、ボランティア的な性格が強い組織ですが、

市町村の公的な消防機関であり、消防署と協力して火災、

災害及び人命の救助に出動するとともに、

火災予防の普及啓発活動等を行います。

消防団員の身分は、非常勤(特別職)の地方公務員です

専門的に消防活動等に従事する消防士とは身分が異なります。

消防団員は,普段はそれぞれ自分の職業を持っている地域の方々が

「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神に基づき入団しています

消防署? 消防団? .

パッと見ると「消防団?それとも消防署?」

消防車を遠目から見てもどっちか分かりませんよね

でも近くで見ると明らかに違う部分があります

側面に書かれた「○○消防団」「○○消防署」と読めば分かりますが

こんな違いも・・・

車輌の前面についてるマークでも見分ける事が可能です

消防団のマークは桜の形がモチーフに

消防署のマークは雪の結晶がモチーフになっています

*******************************

消防団と一言で言っても、

普段は本業を持ちながら活動している団員たち・・・

普段はどんな活動をしているのでしょう?

● 消防団では ●

= 機械点検 =

日常的に使う車や家電製品とは違い、消防車両や小型ポンプなどは、

毎日使っている物ではありません

いざ火災だ!って言う時に使えない状態では困ります。

消防団では定期的にチェックをして、問題がないかを確認しています。

= 水利点検 =

水利とは「水を利用する」という意味からきている言葉です

総務省消防庁より・・・消防水利の基準

水利には大きく分けて二つ

・消火栓・防火水槽などの消防水利

・河川、池、湖などの自然水利

いざポンプが使えない事も問題ですが、

水が無いと当然火を消す事が出来ません

そのため、消防団では、消火栓がスムーズに使えるか?

(場所によっては雑草に覆われていたり、冬場は雪で隠れたりします)

防火水槽の貯水量は満たされているか、また使用に問題ないか?

自然水利でも、用水路などで採水指定場所に問題がないか?

など、定期的、または臨時で点検を行っています。

= 火災予防運動 =

毎年、春と秋に全国火災予防運動があります

地域によっては全国の運動とは別に、市町村独自の予防運動、

分団独自の予防運動などがあります

予防運動については各地域で異なります

= 火災を想定した訓練 =

消防団では、山林火災・枯草火災などを想定した訓練や

文化財防火デーに合わせた訓練などを行っています

● 地域の方と ●

= 防災訓練では・・・ =

防災の日付近で町民の皆さんと訓練を行います

訓練は数箇所に分かれて行いますが、重点地区(持ち回り)では、

住民が参加しての避難訓練をサポート地区ごとに集まり、

避難指定場所まで徒歩で避難、

消防団は避難路の指示や交通整理なども行います

= 地域の活動に協力 =

消防団では地域での行事や祭事などでに協力する事もあります

盆踊りでの警戒活動

秋祭りでの警戒活動

どんど焼きでの警戒活動

などなど・・・

地域の方との活動は、各市町村によって異なります

*******************************

この様に毎日ではありませんが

消防団では定期的に活動を行っております

火災予防運動中など、サイレンを鳴らしたり警鐘を鳴らしたりし

うるさいと感じる事があるでしょうけど、見守って頂ければと思います